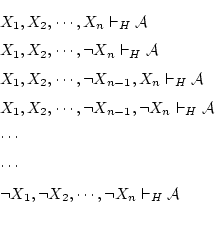

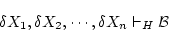

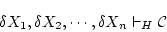

![]() が成り立つとすると,

系

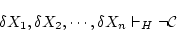

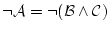

が成り立つとすると,

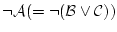

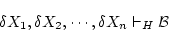

系![]() の「証明」である論理式の列

の「証明」である論理式の列

があって,

- (1).

- 公理系の各公理の形の論理式である。この場合,各公理は恒真論理式

であるから

は恒真論理式である。

は恒真論理式である。

- (2).

- 論理式

の前に論理式

の前に論理式  と

と

があり,

があり, は

は

の

形をしている。

の

形をしている。

より前の論理式は恒真論理式であると仮定すると,

より前の論理式は恒真論理式であると仮定すると,

と

と

が真理値

が真理値 しかとらないから真理値表

しかとらないから真理値表

から明らかなように

の真理値は

の真理値は しか取り得ない。

すなわち

しか取り得ない。

すなわち は恒真論理式である。

は恒真論理式である。

となるような論理式は存在しない。

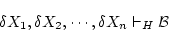

![]() が命題変数

が命題変数

![]() から構成される論理式とする。

命題変数

から構成される論理式とする。

命題変数

![]() に真理値

に真理値![]() をふり当て,そのふり当てに対し

をふり当て,そのふり当てに対し![]() の真理値が

の真理値が![]() である場合

である場合

である。ただし,![]() は

は![]() に対する真理値のふり当てが

に対する真理値のふり当てが![]() の場合

の場合![]() ,

,![]() の場合は

の場合は![]() とする。

とする。![]()

恒真論理式![]() が命題変数

が命題変数

![]() から構成されるものとする。

命題変数

から構成されるものとする。

命題変数

![]() に真理値

に真理値![]() をどのようにふり当てても,

をどのようにふり当てても,

![]() の真理値は常に

の真理値は常に![]() である。

である。

命題変数

![]() に真理値

に真理値![]() どのようにふり当てるしかたは

どのようにふり当てるしかたは

![]() 通りある。これを辞書式順序で全て列挙し[補題]を適用すると

通りある。これを辞書式順序で全て列挙し[補題]を適用すると

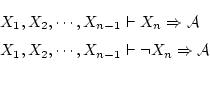

が得られる。最初の2式から演繹定理により

これから公理

が得られる。すなわち

を得る。

- 論理式

がただ1つの命題変数

がただ1つの命題変数 からなるとき

からなるとき

に対するふり当てが

に対するふり当てが のとき

のとき

のとき

のとき

これは公理の から容易に示される。

から容易に示される。

これ以外の場合は,

は

は

の形をして

いる。この場合,部分式

の形をして

いる。この場合,部分式 については

この補題が成り立つものとする。

については

この補題が成り立つものとする。

が

が である場合

である場合

の値が

の値が のとき

のとき の値は

の値は であるから

であるから

の値が

の値が のとき

のとき の値は

の値は であるから

であるから

はそれぞれ

はそれぞれ 及び

及び である。

である。

が

が である場合

である場合

の値が

の値が のとき

のとき の少なくともどちらか一方の値は

の少なくともどちらか一方の値は

であるから,

であるから, の値が

の値が としても一般性を失わない。このとき

としても一般性を失わない。このとき

が成り立っている。これと公理の

により

は

は に他ならない。

に他ならない。

の値が

の値が のとき

のとき の値はともに

の値はともに でなければならない。

このとき

でなければならない。

このとき

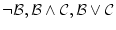

これに推論法則の「論理積」

を用いて

を得る。 は

は

に他ならない。

に他ならない。

が

が

である場合

である場合

の値が

の値が のとき

のとき の値はともに

の値はともに でなければならない。

このとき

でなければならない。

このとき

これに推論法則の「論理積」

を用いて

を得る。 は

は に他ならない。

に他ならない。

の値が

の値が のとき

のとき の少なくともどちらか一方の値は

の少なくともどちらか一方の値は

であるから,

であるから, の値が

の値が としても一般性を失わない。このとき

としても一般性を失わない。このとき

が成り立っている。これと公理の

により

は

は

に他ならない。

に他ならない。